秋の好日が今しばらく続いています。朝犬を連れて散歩に出るのですが、峠から見る空は雲一つない青空、犬たちも喜んでいます。誰だって気持ちのいい天気はいいものです。

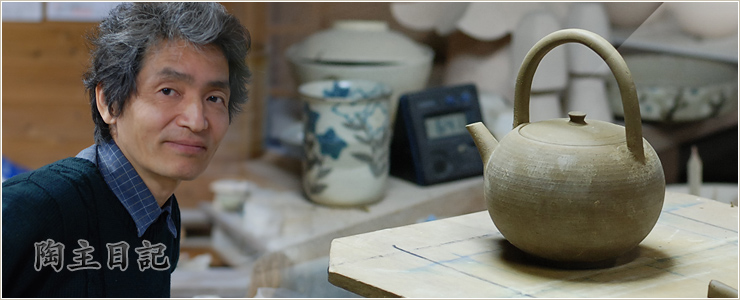

工房は明日夜から窯を焚くので昨日から釉薬を掛けています。ここ何年かは古清水、仁清、乾山陶器を主に制作しているので、釉薬の種類も透明釉だけになります。窯は酸化焼き。ここでの釉薬はかなり薄く掛けます。ちなみに一般の釉薬の厚みは一ミリくらいが目安ですが、所謂瀬戸でいう「水薬」というものなんでしょうが素地が透けて見えるくらい薄くかかる場合もあります。その施釉は案外難しくきちっとした段取りでこなさないとうまく掛かりません。

私どもの釉薬には少し「ふのり」を入れます。「ふのり」って、なに?海藻です。昔はよく漆喰に入れたり、洗濯のりにも使われたり、また食用にも使われていました。今ではかなり貴重品になりました。この業界では工業化学のりを使用するところが多くなっています。水間焼伏原窯は伝統を重んじる工房なので、一々の材料は昔ながらの製法で出来上がったものを使うようにしています。また、釉薬は天然灰を原料にしているので、布海苔は欠かせません。布海苔の量で釉薬のとろみが変わり、水との割合で濃さを調整します。釉薬をうまく掛けるには、布海苔の調合が決め手になります。

少し秘伝っぽいことを書きますが、{辰砂釉}は二重掛けで色を出すのですが、ベースになる釉薬と上から掛ける釉薬の布海苔の調合が変わります。微妙な事なのですがそこの感覚を捉えると、二重掛けはうまくいきます。しかしこれは天然灰を主成分にした調合でしかうまくいきません。

伝統を守っていくにはつらいご時世になりましたが、ま、がんばっていきましょう。今日は新しい作品も素焼きが出来たので、期待して釉薬を掛けてみましょう。

さて、日本人はいつ頃から陶磁器を使ってご飯を食べだしたのでしょうか? 階級にもよりますが、町民あたりが使いだしたのはやはり江戸中期、伊万里で磁器が焼け、大量生産が可能になってからだと思われます。最初は上級クラスの高値の花だったものが、徐々に庶民にも使えるようになった。また、庶民が玄米から白米に変わっていいたのも、この時期だったと思います。日本人は長く木器で玄米を食していました。磁器の飯碗で白米を食べる。時代が大きく進歩したように思いますね。今と変わらない食卓の風景です。

さて、日本人はいつ頃から陶磁器を使ってご飯を食べだしたのでしょうか? 階級にもよりますが、町民あたりが使いだしたのはやはり江戸中期、伊万里で磁器が焼け、大量生産が可能になってからだと思われます。最初は上級クラスの高値の花だったものが、徐々に庶民にも使えるようになった。また、庶民が玄米から白米に変わっていいたのも、この時期だったと思います。日本人は長く木器で玄米を食していました。磁器の飯碗で白米を食べる。時代が大きく進歩したように思いますね。今と変わらない食卓の風景です。 近畿地方は大型の台風12号の影響で各地に大雨洪水注意報が出ています。ここ泉州地方にも朝から注意報が出ているのです。今、四国に上陸したとニュースが出ています。速度が遅いので一昨日からの雨量はかなりのものでしょう。幸い工房は平常通りです。

近畿地方は大型の台風12号の影響で各地に大雨洪水注意報が出ています。ここ泉州地方にも朝から注意報が出ているのです。今、四国に上陸したとニュースが出ています。速度が遅いので一昨日からの雨量はかなりのものでしょう。幸い工房は平常通りです。 お早うございます。昨日から窯を焚いています。乾山陶器を始めて三年になり、いろいろな物を創ってきました。この窯にも細工物が多く入っています。汁次の形をそのままに小型にして醤油差し。手付きの銚子、などなど。7月、8月はこの細工物を作るのに費やされてしまいました。かなりの手間仕事になってしまいました。しかし以前作った品物より一段と良くなったように思えます。何事も経験です。経験なくして進歩なし、ですね。

お早うございます。昨日から窯を焚いています。乾山陶器を始めて三年になり、いろいろな物を創ってきました。この窯にも細工物が多く入っています。汁次の形をそのままに小型にして醤油差し。手付きの銚子、などなど。7月、8月はこの細工物を作るのに費やされてしまいました。かなりの手間仕事になってしまいました。しかし以前作った品物より一段と良くなったように思えます。何事も経験です。経験なくして進歩なし、ですね。