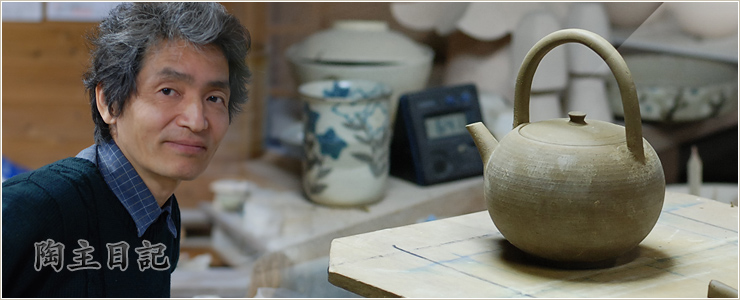

独立して初めに作った窯は、壁の厚みが25センチもある、それもSK34番の耐火煉瓦で、30時間位掛けて焼く体力勝負の窯でした。この窯で実にすばらしい釉調の作品を多く焼くことが出来ました。また窯が冷めるには、まるまる2日以上かかり、徐冷がしっかり効いて釉薬が自然と柚子肌になってくれました。特に素地がしっかり焼けてくれるので、昔ながらの焼き物本来の焼きが実現されました。この窯の灯油の量はドラム缶一本でした。それでもすべてが焼き上がることはなく、温度差は軽く100度位出来ました。その温度に合わせるため、土を何種類も変え、またその土に合った釉薬も多く調合し色々な焼き物が一つの窯で焼けるということになりました。

しかしこの窯のおかげで多くの事が学べました。今の時代では出来ない素晴らしい作品を、若い年齢にも関わらず作ることが出来たことは今の自信に繋がっています。

振り返れば今までに色々な窯を焼いて来ました。鉄砲窯、登り窯、瓦斯窯、電気窯、灯油窯、穴窯、等々。色々な窯で色々な火を体験してきました。そこで数々の作品を見て来ました。その経験が今生かされています。一目見ればどの様な土でどのように焼いたか、かなり誤差がないくらい分かる様になりました。

振り返れば今までに色々な窯を焼いて来ました。鉄砲窯、登り窯、瓦斯窯、電気窯、灯油窯、穴窯、等々。色々な窯で色々な火を体験してきました。そこで数々の作品を見て来ました。その経験が今生かされています。一目見ればどの様な土でどのように焼いたか、かなり誤差がないくらい分かる様になりました。

この様な経験から、乾山を作るにはどうしても窯を変える必要が出てきました。それでないとスッキリした筋道が立たないように思うからです。なんと焼き物って複雑なのでしょうか。世間に広く出回っている物に、筋道が違うまま色々な写しといって焼いている物が多くあります。故にこれが乾山(?)が横行するのでしょうが。どうしても私は譲れないところです。

この様な事を考えていると、面白いことに自分が原点へ戻って行く様に思えるのですが。

乾山はあまり雑器を作った形跡はありませんが、それはなんせ莫大な財産を受け継いだのですからその必要性がなかったのでしょう、仁清は色々と雑器を作っています。後世に残る茶壺や茶入れ、抹茶碗に香合、水差しなどは公家、大名、寺社からの注文品で、普段は雑器に属するような器を作っていたと思われます。

乾山はあまり雑器を作った形跡はありませんが、それはなんせ莫大な財産を受け継いだのですからその必要性がなかったのでしょう、仁清は色々と雑器を作っています。後世に残る茶壺や茶入れ、抹茶碗に香合、水差しなどは公家、大名、寺社からの注文品で、普段は雑器に属するような器を作っていたと思われます。 こんばんは。工房は昨日の窯が午後4時の段階で160度まで温度が

こんばんは。工房は昨日の窯が午後4時の段階で160度まで温度が

菊薫る秋にふさわしい好日が続きそうな三連休です。文化の日を迎え各地で催しものが行われています。ここ貝塚も市民文化祭が市民ホール・コスモスシアターで行われています。わが陶芸クラブの諸子方の作品も出品しています。お近くにお寄りの際は見て上げてください。

菊薫る秋にふさわしい好日が続きそうな三連休です。文化の日を迎え各地で催しものが行われています。ここ貝塚も市民文化祭が市民ホール・コスモスシアターで行われています。わが陶芸クラブの諸子方の作品も出品しています。お近くにお寄りの際は見て上げてください。